ARGUMENTO

Observatório:

Entrevista a Mantraste

Entrevista a Mantraste

Observatório:

Entrevista a Mantraste

Entrevista a Mantraste

Entrevista de Miguel R. Cardoso,

publicada no ARGUMENTO 175

Versão integral, Abril 2023

BRUNO REIS SANTOS A.K.A. MANTRASTE

Começámos

a conversa pelas origens. Bruno Reis Santos cresceu entre o

Nadadouro e a Quinta Nova, uma aldeia perto da Nazaré. Fez a escola

“normal” até ao 9.º ano, mas sem vontade: “além de ser

disléxico, hoje percebo que esse meu ódio à escola tinha muita

responsabilidade dos professores: chamavam-me de burro”.

Preocupada, a mãe (cabeleireira, o pai, pastor) colocou-o num curso

de serralharia de um ano, e foi ali que se “encontrou”. “Lá,

passei a ser o aluno mais inteligente da turma e a ter amigos mais

próximos”. Para conseguir equivalências ao 12.º ano, outro curso

técnico, agora em Mecatrónica, onde aprendeu electricidade e

desenho técnico. Essas competências valeram-lhe um emprego como

desenhador de AutoCAD. Com o esmorecer da indústria da construção

do fim da década de 2000, o patrão aconselhou-o a aprofundar os

seus conhecimentos sobre electricidade, mas, arriscando o emprego —

que efectivamente perdeu —, dá uma guinada rumo à escola onde

tinha o hábito de ir almoçar por ficar perto do local do

trabalho... “Estava a ficar viciado naquele ambiente”.

Inscreve-se num

Curso Técnico Superior Profissional (TESP) em Ilustração de 9 meses na Escola Superior de

Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR), e como o concluiu com

uma média de 17 valores, teve acesso directo ao Ensino Superior sem

ter de fazer exames nacionais. Fez então a licenciatura em Design

Gráfico e Multimédia na mesma escola onde agora dá aulas.

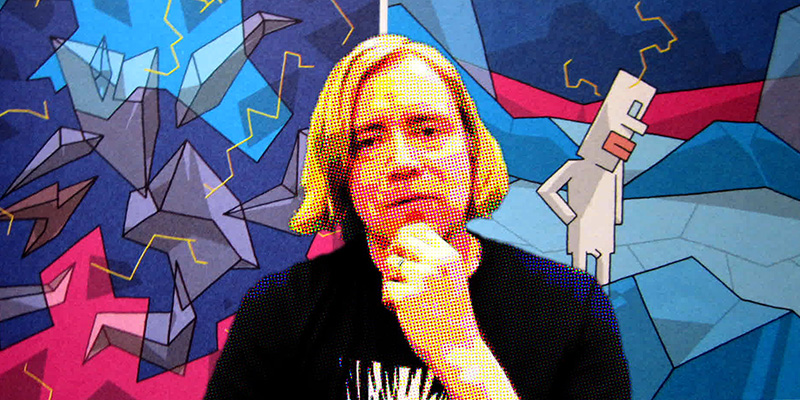

Hoje conhecêmo-lo por Mantraste (em tempos Lord Mantraste), alcunha atribuída por um amigo do Faial, e que “só no ano passado descobri que significa hortelã, ou se refere a uma espécie de hortelã lá no Faial”. O seu trabalho de ilustração e design, fortemente ancorado nos registos da arte popular — sobretudo portuguesa, mas não necessariamente — tem vindo a fazer um percurso invejável. Entre exposições e edições de autor em nome próprio ou colectivo; capas de livros premiadas (por exemplo, para a Elsinore); pintura de murais pelo país fora (em Viseu podemos encontrá-lo no edifício da Rodoviária) e no estrangeiro; ilustração para livros e revistas, capas de discos, cartazes, identidades corporativas; colecções de peças de cerâmica... começa a ser difícil não nos cruzarmos com o seu traço aparentemente ingénuo, as manchas de cores cândidas, as figuras toscas, que exaltam tantas vezes o orgulho da “gente rude do campo” (e do mar!) e o brio improvável que o povo aplica nas mais duras ou invisíveis tarefas — Mantraste encontra aí uma fonte de espiritualidade.

Hoje conhecêmo-lo por Mantraste (em tempos Lord Mantraste), alcunha atribuída por um amigo do Faial, e que “só no ano passado descobri que significa hortelã, ou se refere a uma espécie de hortelã lá no Faial”. O seu trabalho de ilustração e design, fortemente ancorado nos registos da arte popular — sobretudo portuguesa, mas não necessariamente — tem vindo a fazer um percurso invejável. Entre exposições e edições de autor em nome próprio ou colectivo; capas de livros premiadas (por exemplo, para a Elsinore); pintura de murais pelo país fora (em Viseu podemos encontrá-lo no edifício da Rodoviária) e no estrangeiro; ilustração para livros e revistas, capas de discos, cartazes, identidades corporativas; colecções de peças de cerâmica... começa a ser difícil não nos cruzarmos com o seu traço aparentemente ingénuo, as manchas de cores cândidas, as figuras toscas, que exaltam tantas vezes o orgulho da “gente rude do campo” (e do mar!) e o brio improvável que o povo aplica nas mais duras ou invisíveis tarefas — Mantraste encontra aí uma fonte de espiritualidade.

capas de mantraste para a editora elsinore

Com

que então foste lembrar-te do bom velho Balthazar [Au Hasard Balthazar, de Robert Bresson, 1966]!

Tu já viste a coincidência? Escolhi este filme há bastante tempo [o convite do ARGUMENTO já tem uns bons meses]... E agora saiu o EO [Jerzy Skolimowski, 2022], que ainda não vi. Tem havido muita propaganda, a dizer que é o melhor filme do ano e assim... Era o que diziam na página da Janus [distribuidora], que sigo nas redes. Lá está, um cartaz cheio de frases, e a minha tendência é achar que se precisa de tantas frases, o filme em princípio é fraco. Mas vou vê-lo, atenção!

Foges de obras — filmes ou livros — com frases na capa a dizer que são os melhores do ano?

Epá, eu trabalhei muito com livros... e confesso que esse assunto me irritava. Diziam sempre “se não pusermos frases, o livro não vende”. Como aquele carimbo The New York Time Best Seller. Bem, fiz tantas capas que fiquei anti-capas; fiquei anti-design. Olha, a Bazarov tem umas capas que eu adoro: pretas ou brancas, e o título em cima.

Também sinto que o trabalho gráfico anda muito refém daquilo que o vizinho faz. Com a net, agora toda a gente tem um imaginário visual para cada tipologia de negócio ou de produto, e quando alguém vem ter contigo já costuma trazer uma ideia muito fechada do que quer, quase sempre muito genérica...

É uma coisa muito portuguesa. Para se fazer em Portugal, teve de se ter feito no estrangeiro antes. Vê o caso do Bráulio Amado [designer formado na ESAD]: foi esperto e foi para Nova Iorque — agora cria tendências. O que faz passa a poder ser feito em Portugal. Lá vai ele desbravando o mundo com a sua caravela gráfica.

E tu? Como vai a tua caravela?

Ah, eu mais depressa tenho um chaimite! Refiro-me ao facto de associarem muito o meu trabalho ao 25 de Abril — coisa que já me irrita. Aliás, eu entretanto já sou quase contra manifestações comemorativas do 25 de Abril, porque a gente devia era estar a fazer outro! Andamos a celebrar uma data morta e enterrada.

Tu já viste a coincidência? Escolhi este filme há bastante tempo [o convite do ARGUMENTO já tem uns bons meses]... E agora saiu o EO [Jerzy Skolimowski, 2022], que ainda não vi. Tem havido muita propaganda, a dizer que é o melhor filme do ano e assim... Era o que diziam na página da Janus [distribuidora], que sigo nas redes. Lá está, um cartaz cheio de frases, e a minha tendência é achar que se precisa de tantas frases, o filme em princípio é fraco. Mas vou vê-lo, atenção!

Foges de obras — filmes ou livros — com frases na capa a dizer que são os melhores do ano?

Epá, eu trabalhei muito com livros... e confesso que esse assunto me irritava. Diziam sempre “se não pusermos frases, o livro não vende”. Como aquele carimbo The New York Time Best Seller. Bem, fiz tantas capas que fiquei anti-capas; fiquei anti-design. Olha, a Bazarov tem umas capas que eu adoro: pretas ou brancas, e o título em cima.

Também sinto que o trabalho gráfico anda muito refém daquilo que o vizinho faz. Com a net, agora toda a gente tem um imaginário visual para cada tipologia de negócio ou de produto, e quando alguém vem ter contigo já costuma trazer uma ideia muito fechada do que quer, quase sempre muito genérica...

É uma coisa muito portuguesa. Para se fazer em Portugal, teve de se ter feito no estrangeiro antes. Vê o caso do Bráulio Amado [designer formado na ESAD]: foi esperto e foi para Nova Iorque — agora cria tendências. O que faz passa a poder ser feito em Portugal. Lá vai ele desbravando o mundo com a sua caravela gráfica.

E tu? Como vai a tua caravela?

Ah, eu mais depressa tenho um chaimite! Refiro-me ao facto de associarem muito o meu trabalho ao 25 de Abril — coisa que já me irrita. Aliás, eu entretanto já sou quase contra manifestações comemorativas do 25 de Abril, porque a gente devia era estar a fazer outro! Andamos a celebrar uma data morta e enterrada.

Eu entretanto já sou quase contra manifestações comemorativas do 25 de Abril, porque a gente devia era estar a fazer outro!

Andamos a celebrar uma data morta e enterrada.

Eu entretanto já sou quase contra manifestações comemorativas do 25 de Abril, porque a gente devia era estar a fazer outro!

Andamos a celebrar uma data morta e enterrada.

POSTER POR ALTURAS DO 40º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS (2014)

Porque é que fazem essa associação?

Uma vez desenhei um cravo murcho, em jeito de crítica ao que restava do 25 de Abril, aquando do quadragésimo aniversário [2014]. As pessoas ficaram a achar que era um artista do PREC e nunca mais pararam de me pedir coisas do género.

Lembro-me que lhe colocavas uma legenda, que podia ser lida “És cravo” ou “Escravo”.

E fui criticado por usar a palavra “escravo”, referindo-me a um povo maioritariamente branco... Tive de explicar que essa palavra vem dos eslavos e não dos povos africanos, e que não estava a usar nenhum símbolo da escravatura. Era só um trocadilho, como quando dizemos “estou a morrer de fome” sem saber o que é passar fome.

E não tinhas sequer um homem branco na imagem, tinhas um cravo!

Tinha uma flor! Foi numa altura muito “acesa”, não levei a mal. Simpatizei com o crítico, disse que entendia a sua dor. Enfim, foi daqueles casos que ganham proporção pela dinâmica tóxica das redes: estás a ver, por exemplo, aquelas pessoas que acompanham a tua página mas que guardam os likes para os comentários das pessoas que te estão a atacar? Não me magoa, acho que até é bom, ajuda-me a crescer enquanto humano. No início a minha tentativa de explicação foi rejeitada, a pessoa do outro lado só estava interessada na sua versão, mas acabou por se resolver tudo muito bem.

Qual é a tua relação com a chamada “cultura do cancelamento/woke”: achas que é mesmo a inquisição do nosso tempo; ou uma cortina de fumo para deslegitimar a pertinência de algumas lutas sociais, tomando o todo por uma minoria urbana de vanguarda?

Eu sou da cultura da misericórdia. Se tu vais cancelar aquilo de que não gostas — e admito que em certos casos possa ter o seu propósito, atenção — estás a oprimir. Na minha opinião, queremos acabar com o racismo, não queremos que as pessoas fiquem com medo de dizer que são racistas. Para mim, perceber a diferença é essencial. Acabamos por estar a criar um “medo às coisas” em vez de estimular empatia “contra as coisas”.

Não sou uma pessoa muito interventiva; sou talvez mais medidativo, ou contemplativo. Tento primeiro ver dos meus erros. Pode ser uma posição um bocado egoísta, mas não faz parte de mim ir para a rua manifestar-me, sem pôr em causa quem vai. Gosto muito de aprender comigo próprio e com os outros; tento perceber o que estou a sentir e como transformar isso.

Sentes-te uma pessoa mais contemplativa, mas o teu trabalho tem exposição...

O meu trabalho revela uma visão que é minha — e a seguir há pessoas que se identificam com essa visão. Da minha parte, se essa visão for interventiva, é sobretudo uma intervenção em mim.

Há uma frase do filósofo sofista Rumi que a malta do namasté/gratiluz cita muito, que acho que assenta bem aqui: “Quando era inteligente, tentava mudar o mundo; agora que sou sábio, mudo-me a mim próprio.” Até porque entre “mim” e o “mundo” não tem de haver uma divisão essencial.

Portanto o teu trabalho tem realmente gravitado muitas vezes à volta da imagética do PREC.

Sim, a arte propagandística dessa altura é boa parte das minhas referências, logo a começar pelas primeiras: o meu avô era super comunista, tinha a casa cheia de posteres de propaganda. Mas também me influencia a propaganda do Estado Novo! Quanto aos rótulos, isto é, se sou revolucionário, se sou reaccionário, se o meu trabalho é vintage... não me interessam para nada. A minha intenção é sobretudo ter um registo “popular”.

Percebi, nessa confusão de referências Estado Novo/PREC, que no final de contas o que procurava eram “registos populares”: uma coisa que nem sei bem explicar, porque é uma coisa que nasce com as pessoas, nos meios populares. Já viste? O povo fez o 25 de Abril, e hoje está quase a fazer parte da reacção do lado oposto, é assustador... Então, estou mais preocupado com a “protecção” — que não é a palavra certa, eu não protejo ninguém —, enfim, quero ser uma voz do povo, talvez. Por exemplo, há um horror à pobreza, e as expressões populares vêm muito daí: alguém que não tem cultura, mas que quer tanto fazer uns bonecos que arranja maneira de lá chegar. Gostava de ser assim, um artista popular! Já não posso bem ser, já estou contaminado pelo “sistema” [risos]. Houve um momento da minha vida académica em que me apercebi disso: como posso eu ter crescido no meio dos populares, no meio de agricultores e artesãos, e não ter orgulho nisso?

Uma vez desenhei um cravo murcho, em jeito de crítica ao que restava do 25 de Abril, aquando do quadragésimo aniversário [2014]. As pessoas ficaram a achar que era um artista do PREC e nunca mais pararam de me pedir coisas do género.

Lembro-me que lhe colocavas uma legenda, que podia ser lida “És cravo” ou “Escravo”.

E fui criticado por usar a palavra “escravo”, referindo-me a um povo maioritariamente branco... Tive de explicar que essa palavra vem dos eslavos e não dos povos africanos, e que não estava a usar nenhum símbolo da escravatura. Era só um trocadilho, como quando dizemos “estou a morrer de fome” sem saber o que é passar fome.

E não tinhas sequer um homem branco na imagem, tinhas um cravo!

Tinha uma flor! Foi numa altura muito “acesa”, não levei a mal. Simpatizei com o crítico, disse que entendia a sua dor. Enfim, foi daqueles casos que ganham proporção pela dinâmica tóxica das redes: estás a ver, por exemplo, aquelas pessoas que acompanham a tua página mas que guardam os likes para os comentários das pessoas que te estão a atacar? Não me magoa, acho que até é bom, ajuda-me a crescer enquanto humano. No início a minha tentativa de explicação foi rejeitada, a pessoa do outro lado só estava interessada na sua versão, mas acabou por se resolver tudo muito bem.

Qual é a tua relação com a chamada “cultura do cancelamento/woke”: achas que é mesmo a inquisição do nosso tempo; ou uma cortina de fumo para deslegitimar a pertinência de algumas lutas sociais, tomando o todo por uma minoria urbana de vanguarda?

Eu sou da cultura da misericórdia. Se tu vais cancelar aquilo de que não gostas — e admito que em certos casos possa ter o seu propósito, atenção — estás a oprimir. Na minha opinião, queremos acabar com o racismo, não queremos que as pessoas fiquem com medo de dizer que são racistas. Para mim, perceber a diferença é essencial. Acabamos por estar a criar um “medo às coisas” em vez de estimular empatia “contra as coisas”.

Não sou uma pessoa muito interventiva; sou talvez mais medidativo, ou contemplativo. Tento primeiro ver dos meus erros. Pode ser uma posição um bocado egoísta, mas não faz parte de mim ir para a rua manifestar-me, sem pôr em causa quem vai. Gosto muito de aprender comigo próprio e com os outros; tento perceber o que estou a sentir e como transformar isso.

Sentes-te uma pessoa mais contemplativa, mas o teu trabalho tem exposição...

O meu trabalho revela uma visão que é minha — e a seguir há pessoas que se identificam com essa visão. Da minha parte, se essa visão for interventiva, é sobretudo uma intervenção em mim.

Há uma frase do filósofo sofista Rumi que a malta do namasté/gratiluz cita muito, que acho que assenta bem aqui: “Quando era inteligente, tentava mudar o mundo; agora que sou sábio, mudo-me a mim próprio.” Até porque entre “mim” e o “mundo” não tem de haver uma divisão essencial.

Portanto o teu trabalho tem realmente gravitado muitas vezes à volta da imagética do PREC.

Sim, a arte propagandística dessa altura é boa parte das minhas referências, logo a começar pelas primeiras: o meu avô era super comunista, tinha a casa cheia de posteres de propaganda. Mas também me influencia a propaganda do Estado Novo! Quanto aos rótulos, isto é, se sou revolucionário, se sou reaccionário, se o meu trabalho é vintage... não me interessam para nada. A minha intenção é sobretudo ter um registo “popular”.

Percebi, nessa confusão de referências Estado Novo/PREC, que no final de contas o que procurava eram “registos populares”: uma coisa que nem sei bem explicar, porque é uma coisa que nasce com as pessoas, nos meios populares. Já viste? O povo fez o 25 de Abril, e hoje está quase a fazer parte da reacção do lado oposto, é assustador... Então, estou mais preocupado com a “protecção” — que não é a palavra certa, eu não protejo ninguém —, enfim, quero ser uma voz do povo, talvez. Por exemplo, há um horror à pobreza, e as expressões populares vêm muito daí: alguém que não tem cultura, mas que quer tanto fazer uns bonecos que arranja maneira de lá chegar. Gostava de ser assim, um artista popular! Já não posso bem ser, já estou contaminado pelo “sistema” [risos]. Houve um momento da minha vida académica em que me apercebi disso: como posso eu ter crescido no meio dos populares, no meio de agricultores e artesãos, e não ter orgulho nisso?

Na

minha opinião, queremos acabar com o racismo, não queremos que as

pessoas fiquem com medo de dizer que são racistas. Para mim,

perceber a diferença é essencial. Acabamos

por estar a criar um “medo às coisas” em vez de estimular

empatia “contra as coisas”.

Na

minha opinião, queremos acabar com o racismo, não queremos que as

pessoas fiquem com medo de dizer que são racistas. Para mim,

perceber a diferença é essencial. Acabamos

por estar a criar um “medo às coisas” em vez de estimular

empatia “contra as coisas”.

O COUVEIRO

AGUARDENTE “PITROLIM”

Lembro-me de quando começaste a

investir na ilustração, nos anos de curso da ESAD. Havia aquele

hábito de se levarem os cadernos nas saídas à noite, na esplanada.

Era um meio intimidante para iniciantes, porque se era rapidamente

confrontado com gente da mesma idade com um trabalho mais

“finalizado”, mais “comercial”...

Sim, vendável. Não gosto do exemplo, mas qualquer coisa como “já podias estar numa FNAC”...

Isso! E a verdade é que nesse meio intimidante, e sem seres impositivo, não tinhas pudor em aparecer com os teus cadernos artesanais, cosidos por ti, e desatar a rabiscar, muito pouco academicamente, com uma esferográfica... No fundo, passaste ao lado das típicas crises de auto-validação tão comuns numa escola de artes.

Eu diria que no meu caso a ignorância foi uma benção. Pensava: “estão a divertir-se; vou divertir-me também”. Nunca cheguei a pensar que não tinha arcaboiço para estar ali.

Foste sempre um tipo muito assumido, do género “se me meto por esses caminhos não vou a lado nenhum, vou só ser sincero”.

No fundo, a atitude de um artista popular, de um gajo do kraft. Mas a verdade é que para mim o mais importante foi estar rodeado por pessoas melhores que eu... Isso motivava-me! “Olha-me este... consegue fazer isto e eu não? Vou continuar a tentar!”

Um dos teus trabalhos de que gosto muito foi o volume dedicado ao António Variações, ilustrado por ti, para a colecção “Grandes Vidas Portuguesas” (Pato Lógico/INCM). As imagens de arquivo que nos chegaram dessa figura já foram tão vistas, tão reproduzidas, que na minha opinião os teus desenhos acabam por fazer uma justiça: pegaste naquele imaginário e expandiste-o.

Vou desvendar-te o truque. Ilustrar aquele livro foi dos trabalhos mais rápidos que fiz na vida. Foi muito fácil — o texto da Inês [Fonseca Santos] também ajudou — e ficou pronto em duas semanas. O clique decisivo aqui foi quando surgiu este conceito na minha cabeça: “neo-realismo homossexual”. O António Variações nunca renegou as suas origens populares e eu queria agarrar em conceitos como “campo”, “trabalho”, “família”, que são de extrema importância no seu trabalho e na sua persona.

Vou ser sincero: não gostei do filme do Variações [Variações, de João Maia, 2019]. Achei que era uma lamechice pegada, praticamente circunscrita à sua homossexualidade e às aventuras românticas. Ele era mais do que um homossexual — digo isto sem pôr em causa a homossexualidade de quem seja — , mas é tanto um filme sobre homossexuais que deixa por vezes de ser um filme sobre António Variações.

Este artista protegeu sempre muito a sua cultura e origens; era assumidamente português! Como diz aquele pensador, o Eduardo Lourenço: “O que posso ser além de português?”. Bom, sei que há um horror em ser português, mas deixem o homem ser português!

Sem dúvida, para António Variações não haveria um caminho na “vanguarda” se tivesse de pôr as origens de lado. Nesse aspecto, não tendo tido uma vinculação directa ou explícita com o 25 de Abril...

Que não teve! Ele é o gajo que planta árvores para comer maçãs.

Mas esse charme estético do PREC, pejado de neo-realismo, acaba por estar de alguma maneira na arte dele, por trazer consigo o campo, a vivência desse Portugal profundo, mas que a seguir leva camadas de purpurina, luzes fluorescentes, laca, batom...

Repara: esse homem fez tudo o que queria e sem ligar ao que pudessem dizer. O meu pai disse-me que era o cantor preferido dele! Ou seja, o cantor preferido do meu pai era homossexual! Este homem fez mais pelo respeito à homossexualidade que muita gente que anda aí a gritar — e não estou a dizer que o tinha de fazer ou deixar de fazer, porque ele nunca pensou nisso! A maior revolução dele foi viver a sua vida.

Como falávamos há pouco, é um daqueles casos em que o “fazer por si” acabou por “fazer pelos outros”...

Porque foi sincero. Mesmo trabalhando com músicos sofisticados, a sua música nunca perdeu a essência popular (não confundir com pop). Li hoje de manhã uma frase da Angela Davis e acho que faz sentido aqui: “eu não aceito as coisas que não posso mudar; eu mudo as coisas que não posso aceitar”.

Sim, vendável. Não gosto do exemplo, mas qualquer coisa como “já podias estar numa FNAC”...

Isso! E a verdade é que nesse meio intimidante, e sem seres impositivo, não tinhas pudor em aparecer com os teus cadernos artesanais, cosidos por ti, e desatar a rabiscar, muito pouco academicamente, com uma esferográfica... No fundo, passaste ao lado das típicas crises de auto-validação tão comuns numa escola de artes.

Eu diria que no meu caso a ignorância foi uma benção. Pensava: “estão a divertir-se; vou divertir-me também”. Nunca cheguei a pensar que não tinha arcaboiço para estar ali.

Foste sempre um tipo muito assumido, do género “se me meto por esses caminhos não vou a lado nenhum, vou só ser sincero”.

No fundo, a atitude de um artista popular, de um gajo do kraft. Mas a verdade é que para mim o mais importante foi estar rodeado por pessoas melhores que eu... Isso motivava-me! “Olha-me este... consegue fazer isto e eu não? Vou continuar a tentar!”

Um dos teus trabalhos de que gosto muito foi o volume dedicado ao António Variações, ilustrado por ti, para a colecção “Grandes Vidas Portuguesas” (Pato Lógico/INCM). As imagens de arquivo que nos chegaram dessa figura já foram tão vistas, tão reproduzidas, que na minha opinião os teus desenhos acabam por fazer uma justiça: pegaste naquele imaginário e expandiste-o.

Vou desvendar-te o truque. Ilustrar aquele livro foi dos trabalhos mais rápidos que fiz na vida. Foi muito fácil — o texto da Inês [Fonseca Santos] também ajudou — e ficou pronto em duas semanas. O clique decisivo aqui foi quando surgiu este conceito na minha cabeça: “neo-realismo homossexual”. O António Variações nunca renegou as suas origens populares e eu queria agarrar em conceitos como “campo”, “trabalho”, “família”, que são de extrema importância no seu trabalho e na sua persona.

Vou ser sincero: não gostei do filme do Variações [Variações, de João Maia, 2019]. Achei que era uma lamechice pegada, praticamente circunscrita à sua homossexualidade e às aventuras românticas. Ele era mais do que um homossexual — digo isto sem pôr em causa a homossexualidade de quem seja — , mas é tanto um filme sobre homossexuais que deixa por vezes de ser um filme sobre António Variações.

Este artista protegeu sempre muito a sua cultura e origens; era assumidamente português! Como diz aquele pensador, o Eduardo Lourenço: “O que posso ser além de português?”. Bom, sei que há um horror em ser português, mas deixem o homem ser português!

Sem dúvida, para António Variações não haveria um caminho na “vanguarda” se tivesse de pôr as origens de lado. Nesse aspecto, não tendo tido uma vinculação directa ou explícita com o 25 de Abril...

Que não teve! Ele é o gajo que planta árvores para comer maçãs.

Mas esse charme estético do PREC, pejado de neo-realismo, acaba por estar de alguma maneira na arte dele, por trazer consigo o campo, a vivência desse Portugal profundo, mas que a seguir leva camadas de purpurina, luzes fluorescentes, laca, batom...

Repara: esse homem fez tudo o que queria e sem ligar ao que pudessem dizer. O meu pai disse-me que era o cantor preferido dele! Ou seja, o cantor preferido do meu pai era homossexual! Este homem fez mais pelo respeito à homossexualidade que muita gente que anda aí a gritar — e não estou a dizer que o tinha de fazer ou deixar de fazer, porque ele nunca pensou nisso! A maior revolução dele foi viver a sua vida.

Como falávamos há pouco, é um daqueles casos em que o “fazer por si” acabou por “fazer pelos outros”...

Porque foi sincero. Mesmo trabalhando com músicos sofisticados, a sua música nunca perdeu a essência popular (não confundir com pop). Li hoje de manhã uma frase da Angela Davis e acho que faz sentido aqui: “eu não aceito as coisas que não posso mudar; eu mudo as coisas que não posso aceitar”.

O meu pai disse-me

que era o cantor preferido dele! Ou seja, o cantor preferido do meu

pai era homossexual! Este homem fez mais pelo respeito à

homossexualidade que muita gente que anda aí a gritar.

O meu pai disse-me

que era o cantor preferido dele! Ou seja, o cantor preferido do meu

pai era homossexual! Este homem fez mais pelo respeito à

homossexualidade que muita gente que anda aí a gritar.

LIVRO “ANTÓNIO VARIAÇÕES: FORA DE TOM” (COLECÇÃO GRANDES VIDAS PORTUGUESAS” (PATO LÓGICO/INCM)

Como

surge o cinema na tua vida? Quando é que o cinema deixou de ser para

ti uma forma de entretenimento ao domingo à tarde e percebeste que

os filmes tinham mais coisas para te dar?

Consigo encontrar esse momento, mas tenho de responder de forma mais abrangente, sobre a arte no geral. Ora, quando tu percebes que artista pode ser o sapateiro, ou a pessoa que faz bitoques, ou a pessoa que faz limpezas, ao colocar a sua expressão pessoal ao serviço do seu ofício, como que lhe dando uma essência sua... concluis que um futuro ideal para a humanidade seria todos sermos artistas. E gera-se um vício por estar em contacto com este “realismo mágico”, vamos chamar-lhe assim. Talvez ser artista seja pôr alma nas coisas. Lembro-me de que já estava na ESAD quando comecei a sentir este “formigueiro”, sobretudo por ter lá chegado depois de ter saído de uma serralharia...

E foi aí que tropeçaste no cinema?

Sim. Por acaso, o Holy Mountain do Jodorowsky caiu-me no colo. Encontrei uma imagem na net, fui pesquisar de onde era; vi o filme e fiquei... ah, cinema é isto!

Foi esse filme que fez despontar a tua cinefilia?

Às tantas foi! Quer dizer, tinha amigos cinéfilos, e gostava de cinema (ainda que o de Hollywood), mas foi Jodorowsky que me abriu as portas ao cinema de autor.

Entretanto com uma vida de filmes a seguir, és capaz de destacar outras paixões cinéfilas em particular?

Se calhar é redundante, mas eu adoro humanismo, estás a perceber? Adoro pessoas que se preocupam com pessoas, acho que é muito bonito. Então é inevitável falar do [Akira] Kurosawa. Aliás, até acho que o Bresson, parecendo que não, também é um humanista. No que toca à compreensão dos outros, é uma espécie de Kurosawa ocidental. Os filmes dele estão todos virados para isso. Mas é o cinema de Kurosawa o que mais me fascina.

Qual é o teu Kurosawa?

Gosto muito do Dodes’ka-den; adoro o Dersu Uzala, vi-o há pouco tempo; o Barba Ruiva... Adoro o Ikiru! O Ikiru é provavelmente o meu filme preferido dele. E agora a ler Tolstoi e Dostoievsky, percebo aonde vai buscar esse humanismo. Outro dos meus autores preferidos é, sem dúvida, Kubrick... e o filme em que estou a pensar é o Barry Lyndon. Gosto tanto dele que já me fartei de o ver. As pessoas odeiam o protagonista porque elas são o protagonista! É o retrato mais sincero que alguém pode fazer de uma pessoa.

Foste tu que me ensinaste que o Jodorowsky desenhava muito...Consegues nomear algum cineasta cuja prática artística e/ou cujo pensamento tenha influência mais ou menos directa em ti e no teu trabalho?

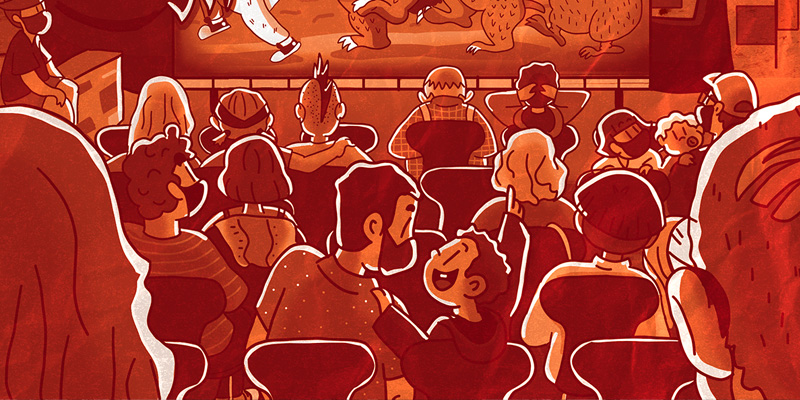

Gosto muito do Jean Cocteau, e do filme O Testamento de Orfeu, onde entra o Picasso como actor (deve ser o único filme em que o Picasso entra como actor). Gosto muito da forma como Cocteau desenha. De resto, eu roubo muito de filmes, embora não saiba o que roubo a cada momento, por ver tantos filmes. Actualmente vejo mais filmes do que ilustração, pintura ou outra arte... O que mais faço é ler livros e ver filmes. Durante a quarentena, comprei um projector e o cinema era o meu spa. Ia para o cinema relaxar. Tento recriar ao máximo a experiência do cinema em casa, só não tenho pipocas tão boas; eu gosto de pipocas, admito.

Consigo encontrar esse momento, mas tenho de responder de forma mais abrangente, sobre a arte no geral. Ora, quando tu percebes que artista pode ser o sapateiro, ou a pessoa que faz bitoques, ou a pessoa que faz limpezas, ao colocar a sua expressão pessoal ao serviço do seu ofício, como que lhe dando uma essência sua... concluis que um futuro ideal para a humanidade seria todos sermos artistas. E gera-se um vício por estar em contacto com este “realismo mágico”, vamos chamar-lhe assim. Talvez ser artista seja pôr alma nas coisas. Lembro-me de que já estava na ESAD quando comecei a sentir este “formigueiro”, sobretudo por ter lá chegado depois de ter saído de uma serralharia...

E foi aí que tropeçaste no cinema?

Sim. Por acaso, o Holy Mountain do Jodorowsky caiu-me no colo. Encontrei uma imagem na net, fui pesquisar de onde era; vi o filme e fiquei... ah, cinema é isto!

Foi esse filme que fez despontar a tua cinefilia?

Às tantas foi! Quer dizer, tinha amigos cinéfilos, e gostava de cinema (ainda que o de Hollywood), mas foi Jodorowsky que me abriu as portas ao cinema de autor.

Entretanto com uma vida de filmes a seguir, és capaz de destacar outras paixões cinéfilas em particular?

Se calhar é redundante, mas eu adoro humanismo, estás a perceber? Adoro pessoas que se preocupam com pessoas, acho que é muito bonito. Então é inevitável falar do [Akira] Kurosawa. Aliás, até acho que o Bresson, parecendo que não, também é um humanista. No que toca à compreensão dos outros, é uma espécie de Kurosawa ocidental. Os filmes dele estão todos virados para isso. Mas é o cinema de Kurosawa o que mais me fascina.

Qual é o teu Kurosawa?

Gosto muito do Dodes’ka-den; adoro o Dersu Uzala, vi-o há pouco tempo; o Barba Ruiva... Adoro o Ikiru! O Ikiru é provavelmente o meu filme preferido dele. E agora a ler Tolstoi e Dostoievsky, percebo aonde vai buscar esse humanismo. Outro dos meus autores preferidos é, sem dúvida, Kubrick... e o filme em que estou a pensar é o Barry Lyndon. Gosto tanto dele que já me fartei de o ver. As pessoas odeiam o protagonista porque elas são o protagonista! É o retrato mais sincero que alguém pode fazer de uma pessoa.

Foste tu que me ensinaste que o Jodorowsky desenhava muito...Consegues nomear algum cineasta cuja prática artística e/ou cujo pensamento tenha influência mais ou menos directa em ti e no teu trabalho?

Gosto muito do Jean Cocteau, e do filme O Testamento de Orfeu, onde entra o Picasso como actor (deve ser o único filme em que o Picasso entra como actor). Gosto muito da forma como Cocteau desenha. De resto, eu roubo muito de filmes, embora não saiba o que roubo a cada momento, por ver tantos filmes. Actualmente vejo mais filmes do que ilustração, pintura ou outra arte... O que mais faço é ler livros e ver filmes. Durante a quarentena, comprei um projector e o cinema era o meu spa. Ia para o cinema relaxar. Tento recriar ao máximo a experiência do cinema em casa, só não tenho pipocas tão boas; eu gosto de pipocas, admito.

Bresson, parecendo que não, é um humanista. No que

toca à compreensão dos outros, é uma espécie de Kurosawa

ocidental. Os filmes dele estão todos virados para isso. Mas é o

cinema de Kurosawa o que mais me fascina.

Bresson, parecendo que não, é um humanista. No que

toca à compreensão dos outros, é uma espécie de Kurosawa

ocidental. Os filmes dele estão todos virados para isso. Mas é o

cinema de Kurosawa o que mais me fascina.

E

o Balthazar... o que é que te puxou para fazer um desenho sobre ele?

Já tinha feito um cartaz de cinema para o Tabu, do Miguel Gomes; e outro para o In The Mood For Love do Wong Kar-Wai — filme de que também gosto muito. Quanto ao [Au Hasard] Balthazar, apesar de não poder dizer que seja o meu filme preferido, considero-o um muito bom filme. O Balthazar é uma espécie de Jesus Cristo! Acho o filme muito actual porque numa altura em que andamos a tratar dos direitos dos animais e (ainda) dos direitos das mulheres — o que é ridículo, até me custa falar das duas coisas na mesma frase! —, a verdade é que sempre me fez muita confusão esta coisa do assédio moral e físico às mulheres, e como sou confrontado com algum por onde passo, este filme é um bom reflexo disso: ficamos particularmente sensíveis à dor daquela mulher — por termos o burro como termo de comparação. É um filme feminista, o burro é um pretexto. Por outro lado, sempre me achei um burro: cresci num meio pobre e julgava que as pessoas da cidade eram mais à frente do que eu, mas apercebi-me de que ser burro tem muitas qualidades. Mesmo tomado por besta a vida toda, o burro mantém-se fiel a si próprio até ao fim, acabando por morrer numa cena muito bonita, ao pé de umas ovelhas. Depois de uma vida tão sofrida, acaba por morrer em paz. Gosto também muito desta ideia: num mundo que ignora as pessoas que sofrem, ali estão dois seres que sofrem a apoiar-se um ao outro; aquele burro era tudo para aquela mulher e aquela mulher era tudo para aquele burro.

Já tinha feito um cartaz de cinema para o Tabu, do Miguel Gomes; e outro para o In The Mood For Love do Wong Kar-Wai — filme de que também gosto muito. Quanto ao [Au Hasard] Balthazar, apesar de não poder dizer que seja o meu filme preferido, considero-o um muito bom filme. O Balthazar é uma espécie de Jesus Cristo! Acho o filme muito actual porque numa altura em que andamos a tratar dos direitos dos animais e (ainda) dos direitos das mulheres — o que é ridículo, até me custa falar das duas coisas na mesma frase! —, a verdade é que sempre me fez muita confusão esta coisa do assédio moral e físico às mulheres, e como sou confrontado com algum por onde passo, este filme é um bom reflexo disso: ficamos particularmente sensíveis à dor daquela mulher — por termos o burro como termo de comparação. É um filme feminista, o burro é um pretexto. Por outro lado, sempre me achei um burro: cresci num meio pobre e julgava que as pessoas da cidade eram mais à frente do que eu, mas apercebi-me de que ser burro tem muitas qualidades. Mesmo tomado por besta a vida toda, o burro mantém-se fiel a si próprio até ao fim, acabando por morrer numa cena muito bonita, ao pé de umas ovelhas. Depois de uma vida tão sofrida, acaba por morrer em paz. Gosto também muito desta ideia: num mundo que ignora as pessoas que sofrem, ali estão dois seres que sofrem a apoiar-se um ao outro; aquele burro era tudo para aquela mulher e aquela mulher era tudo para aquele burro.

poster “tabu” (FILME DE MIGUEL GOMES)

Em

que contexto fizeste esses cartazes?

O primeiro foi para uma mostra de cinema chamada “Cinema Seca”: iam projectar o Tabu, até o Miguel Gomes teve direito a uma impressão em serigrafia; o outro foi para uma exposição colectiva na Ó Galeria em que cada autor tinha de trabalhar sobre um filme, e o In The Mood For Love, além de na altura não ser tão conhecido, é um filme muito bonito, tem óptimas imagens.

O primeiro foi para uma mostra de cinema chamada “Cinema Seca”: iam projectar o Tabu, até o Miguel Gomes teve direito a uma impressão em serigrafia; o outro foi para uma exposição colectiva na Ó Galeria em que cada autor tinha de trabalhar sobre um filme, e o In The Mood For Love, além de na altura não ser tão conhecido, é um filme muito bonito, tem óptimas imagens.

Depois de uma vida tão sofrida, acaba por morrer em

paz. Gosto também muito desta ideia: num mundo que ignora as pessoas

que sofrem, ali estão dois seres que sofrem a apoiar-se um ao outro;

aquele burro era tudo para aquela mulher e aquela mulher era tudo

para aquele burro.

O RESULTADO DA COLABORAÇÃO DE MANTRASTE COM O ARGUMENTO: UMA ILUSTRAÇÃO BASEADA EM “AU HASARD BALTHAZAR” DE ROBERT BRESSON (título português: “PEREGRINAÇÃO EXEMPLAR”)

Mas

na escolha do “Balthazar” também deve ter pesado a sugestão do

motivo “popular” que nos lembra do rural português... o

jumentinho!

Sabes, eu já não vejo a cena do “popular português”, sinto-me mais “indígena” nessas coisas... ou seja, nós somos da Terra, o país é um confinamento. Claro, aquela terra não é Portugal, mas podia ser. A minha avó tinha uma burra e eu cresci a andar em cima dela, ainda tenho algumas memórias... se bem que curtas, porque depois foi vendida. A minha avó até dizia, não sei se a brincar, que tinha sido vendida a um restaurante que ficava ali a caminho de Leiria. Portanto, sim, há uma ponte com o meu meio rural, independentemente de ser Portugal ou não. A história do Portugal rural... não quero saber disso, e há muita gente que acha que eu deveria ficar-me por essa temática. A verdade é que me preocupo com aquilo a que chamam muitas vezes “pessoas quadradas”, que apesar de tudo são pessoas que trabalham mais e sofrem mais e têm menos condições e que são sempre culpadas. A olhar para aquele filme também reconheci essa condição: gente com vidas duríssimas e que ainda assim é culpada de tudo, porque a culpa é sempre dos pobres. É inevitável. “Ai os pobres estão a votar na direita radical”; “os pobres são racistas”... os pobres são o pior do mundo. As pessoas têm nojo dos pobres, não entendo. Dou-te mais um exemplo, o do S. Martinho: um homem que ia a cavalo, encontra um sem abrigo com fome e com frio, corta metade da manta, dá-lha e vai para casa, para o seu conforto... quem é que é o santo? O santo é o burguês que deu um bocado da manta; o pobre, coitado, passou a noite ao frio... bom, se calhar é Deus!

Sabes, eu já não vejo a cena do “popular português”, sinto-me mais “indígena” nessas coisas... ou seja, nós somos da Terra, o país é um confinamento. Claro, aquela terra não é Portugal, mas podia ser. A minha avó tinha uma burra e eu cresci a andar em cima dela, ainda tenho algumas memórias... se bem que curtas, porque depois foi vendida. A minha avó até dizia, não sei se a brincar, que tinha sido vendida a um restaurante que ficava ali a caminho de Leiria. Portanto, sim, há uma ponte com o meu meio rural, independentemente de ser Portugal ou não. A história do Portugal rural... não quero saber disso, e há muita gente que acha que eu deveria ficar-me por essa temática. A verdade é que me preocupo com aquilo a que chamam muitas vezes “pessoas quadradas”, que apesar de tudo são pessoas que trabalham mais e sofrem mais e têm menos condições e que são sempre culpadas. A olhar para aquele filme também reconheci essa condição: gente com vidas duríssimas e que ainda assim é culpada de tudo, porque a culpa é sempre dos pobres. É inevitável. “Ai os pobres estão a votar na direita radical”; “os pobres são racistas”... os pobres são o pior do mundo. As pessoas têm nojo dos pobres, não entendo. Dou-te mais um exemplo, o do S. Martinho: um homem que ia a cavalo, encontra um sem abrigo com fome e com frio, corta metade da manta, dá-lha e vai para casa, para o seu conforto... quem é que é o santo? O santo é o burguês que deu um bocado da manta; o pobre, coitado, passou a noite ao frio... bom, se calhar é Deus!

Um

dos últimos trabalhos teus que tenho na memória é o último

livro-disco do projecto “Mão Verde” da Capicua, acompanhado por

uma série de videoclipes com os teus desenhos...

Mas é um trabalho de impressão. No processo dos vídeos estive mais na retaguarda; o meu trabalho foi o de impressão e deu-me bastante trabalho preparar os desenhos para serem animados — tive de os voltar a desenhar — , mas estive um bocado desligado da parte da animação. Acredito mais em animação tradicional e aquilo é mais motion graphics. Esse livro foi feito a pensar nas cores, nas sobreposições, é um livro a pensar no offset.

Mas passa-te pela cabeça vir a explorar cinema de animação?

Porque não? Quando a curiosidade aí chegar... Aliás, já pensei nisso, já fiz alguns testes.

Mas é um trabalho de impressão. No processo dos vídeos estive mais na retaguarda; o meu trabalho foi o de impressão e deu-me bastante trabalho preparar os desenhos para serem animados — tive de os voltar a desenhar — , mas estive um bocado desligado da parte da animação. Acredito mais em animação tradicional e aquilo é mais motion graphics. Esse livro foi feito a pensar nas cores, nas sobreposições, é um livro a pensar no offset.

Mas passa-te pela cabeça vir a explorar cinema de animação?

Porque não? Quando a curiosidade aí chegar... Aliás, já pensei nisso, já fiz alguns testes.

“PLÁSTICO NÃO É PLÂNCTON”, UMA DAS MUITAS ILUSTRAÇÕES PARA O LIVRO-DISCO “MÃO VERDE II” DE CAPICUA & CIA. (2022)

Ser

ilustrador não tem nada a ver com desenhar bem. Às vezes até

atrapalha, isto tem mais a ver com ser-se sincero na abordagem, e

inteligente para desenvolver uma solução... desenhar bem é ser-se

literal; e para a ilustração é preciso ser-se poético.

Ser ilustrador não tem nada a ver com desenhar bem. Às vezes até atrapalha, isto tem mais a ver com ser-se sincero na abordagem, e inteligente para desenvolver uma solução... desenhar bem é ser-se literal; e para a ilustração é preciso ser-se poético.

Agora

estás do outro lado, dás aulas na ESAD, a escola em que te

formaste. Como foi essa passagem?

Admito: foi mais natural ao início (há 6 anos) do que está a ser agora. Acima de tudo, não estou lá para ser professor no sentido impositivo do termo. Estou lá porque acho mesmo que posso ajudar as pessoas a ficar mais à vontade; mas também é uma formação para mim, acho até que aprendo mais com eles do que eles comigo. O que gosto mais é quando há um aluno que até nem é muito brilhante, ou que no início não demonstra ter muito talento, mas que no final triunfa e vem dizer: “obrigado, ajudaste-me imenso”... se calhar estou só à procura de gratificação. Ou ando à procura de seguidores [risos]. Não, a verdade é que gosto mesmo de estar com os alunos, aprendo com eles e sinto que posso dar-lhes um espaço onde não entra aquele discurso de “a vida tem de ser dura! Trabalhar, trabalhar!”. Não, vocês têm de se divertir! É que se o trabalho não lhes agradar, não vale a pena, é uma vida muito dura. Nós é que fazemos a nossa cruz, pois que seja mais leve!

Ao contrário de um professor de desenho, um professor de ilustração está sobretudo investido em dar espaço para que o registo único de cada aluno se desenvolva; está mais atento ao poder simbólico das formas e da sua relação do que à verossimilhança. Pode ser uma generalização abrutalhada mas, da minha experiência, arriscaria que parte das pessoas que desenha muito bem são péssimos ilustradores. Ser ilustrador não tem nada a ver com desenhar bem. Às vezes até atrapalha, isto tem mais a ver com ser-se sincero na abordagem, e inteligente para desenvolver uma solução... desenhar bem é ser-se literal; e para a ilustração é preciso ser-se poético. A poesia é a chave de tudo, de todas as artes, até a de fazer pão — se é arte tem de haver poesia. O que é desenhar bem, hoje em dia? É ser hiper-realista? É dominar as proporções? ︎

Admito: foi mais natural ao início (há 6 anos) do que está a ser agora. Acima de tudo, não estou lá para ser professor no sentido impositivo do termo. Estou lá porque acho mesmo que posso ajudar as pessoas a ficar mais à vontade; mas também é uma formação para mim, acho até que aprendo mais com eles do que eles comigo. O que gosto mais é quando há um aluno que até nem é muito brilhante, ou que no início não demonstra ter muito talento, mas que no final triunfa e vem dizer: “obrigado, ajudaste-me imenso”... se calhar estou só à procura de gratificação. Ou ando à procura de seguidores [risos]. Não, a verdade é que gosto mesmo de estar com os alunos, aprendo com eles e sinto que posso dar-lhes um espaço onde não entra aquele discurso de “a vida tem de ser dura! Trabalhar, trabalhar!”. Não, vocês têm de se divertir! É que se o trabalho não lhes agradar, não vale a pena, é uma vida muito dura. Nós é que fazemos a nossa cruz, pois que seja mais leve!

Ao contrário de um professor de desenho, um professor de ilustração está sobretudo investido em dar espaço para que o registo único de cada aluno se desenvolva; está mais atento ao poder simbólico das formas e da sua relação do que à verossimilhança. Pode ser uma generalização abrutalhada mas, da minha experiência, arriscaria que parte das pessoas que desenha muito bem são péssimos ilustradores. Ser ilustrador não tem nada a ver com desenhar bem. Às vezes até atrapalha, isto tem mais a ver com ser-se sincero na abordagem, e inteligente para desenvolver uma solução... desenhar bem é ser-se literal; e para a ilustração é preciso ser-se poético. A poesia é a chave de tudo, de todas as artes, até a de fazer pão — se é arte tem de haver poesia. O que é desenhar bem, hoje em dia? É ser hiper-realista? É dominar as proporções? ︎

ARQUIVO